为了暂避风头,徐丽(化名)的老板打算给员工放假。

徐丽在一家有代孕业务的公司工作。最近,女星郑爽与前男友张恒的纠纷,令这一灰色产业走到了聚光灯下。

2021年1月18日下午,张恒在微博上了领着两个孩子的照片,随后又发出生证明,母亲一栏疑似是她的前女友——女星郑爽。两个孩子出生日期相差一个月,郑爽和张恒赴美代孕的消息由此被踢爆。

随后张恒方公开的录音显示,郑爽疑似想要弃养孩子,明星热度加持下,对代孕的公开讨论甚嚣尘上,公众聚焦于其背后的伦理问题。

1月19日,央视评论“代孕弃养法律道德皆难容”,此后中央政法委微信公众号发文称:“在我国代孕行为是被明确禁止的。把女性的子宫当作生育工具,把新生的生命当作商品买卖,甚至可以随意丢弃,这条隐秘的黑色产业链打着法律的擦边球,不只损害女性健康、物化剥削女性,更是践踏公民权益、败坏人伦道德。作为中国公民,因为代孕在中国被禁止,就钻法律空子跑去美国,这绝不是遵纪守法。”

在国内,代孕虽被明确禁止,但其需求难以忽视,大量地下代孕机构仍然存在。从业17年的AA69机构创始人吕进峰告诉《中国经营报》记者,据他估计,全中国代孕行业的从业人员达到十几万人,大大小小的代孕机构至少有一两万家。“由于代孕在国内属于灰色产业,没有法律的保护,到海外代孕合法的国家,成为风险更小的途径。”

在舆论的聚焦下,徐丽所在的代孕公司选择暂时放假,而一些有代孕业务的公司,也向咨询者宣称没有这项业务。一位代孕行业人士表示,此次事件或许会带来代孕行业更严厉的规范。

值得注意的是,早前,在新冠肺炎疫情的影响下,赴海外生殖业务已经受到严重影响,有公司选择转型。

跨国代孕“操作流程”

疑似张恒、郑爽孩子的出生证明显示,他们分别出生在美国内华达州和科罗拉多州,其中前者保护代孕,后者则没有法律禁止代孕,两地所有预期父母都可以获得出生前父母令(PBO,Pre-birthOrder),确立其父母权利。近年来,美国仅个别州禁止代孕,其他州代孕合法,由此成为国内众多代孕中介公司的目的地。

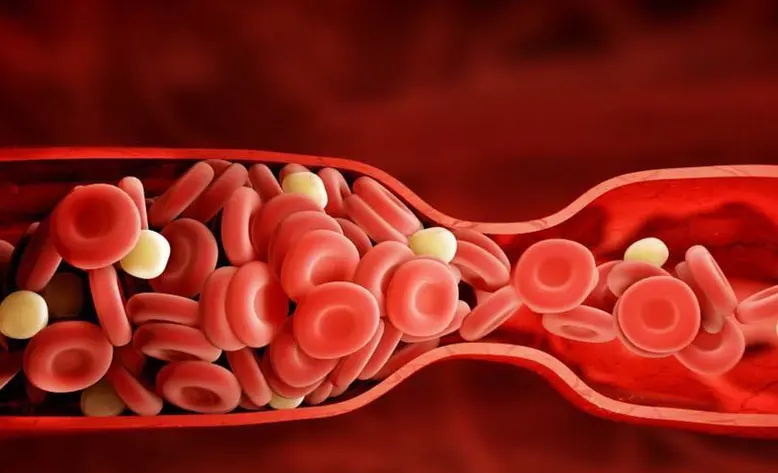

代孕分为传统代孕和妊娠代孕。传统代孕指把精子用人工授精的方法放入女性体内,和代孕者的卵子结合,这种情况出生的孩子,和代孕者其实是有遗传学关系的,即“借宫+借卵”。而妊娠代孕,是有了试管婴儿技术之后才开始出现的,是指用夫妻双方的精子和卵子,形成受精卵,然后将受精卵移植到代孕者子宫内。相当于只是“租用”代孕者的子宫,而代孕者和孩子没有遗传学的关系,即“借宫不借卵”。

美国代孕法律法规相对完善,在签署相关法律文件上,徐丽说,会先与其签署一个居间协议,由他们作为中方代办,但认可的法律文件要在当地签署,特别是在美国。到美国签署后会取卵取精,法律文件也只是到这一步。等胚胎做出来,代孕妈妈(简称“代妈”或“代母”)移植胚胎后,还要签署一份文件,在国内签也可以,但要在大使馆监管人员的监督下签才有效力。

记者获悉,在内华达州,代孕协议必须以书面形式提前签订,其中必须规定:预期父母在孩子出生时将成为孩子的法律父母。以此免去代孕母亲及其配偶的法律地位。该州代孕法律还规定,在代孕者怀孕之前,预期父母可以改变主意,但代理人有权得到赔偿。而一旦怀孕后,就不能再要求终止妊娠,预期父母有义务抚养由此产生的儿童。从美国过往的判例来看,即使自愿终止父母权利,委托代孕的预期父母仍被视作法律上的“自然父母”,应为孩子提供抚养费。

一位做海外辅助生殖多年的业内人士告诉记者,像郑爽这样的明星有很多选择代孕,国际上就更多了。很多人到美国做代孕的一个原因是,美国部分州代孕有法律保障,不会出现代妈不给孩子,或者去讹诈等情况。

“父母令”通常在怀孕第七个月左右提交,有的州法律规定最早可以在第四个月开始。律师将为此准备一系列法律文件和评估,预期父母和代孕者通常会为未出生婴儿签署父母声明,而医生则可能需要填写一份宣誓书,说明代孕的胚胎移植已经完成。

父母双方的年龄是代孕机构首先要关注的。“年龄是决定成功的一个关键因素。”徐丽说,之后也要参考体检报告的相关指标,为了提高成功率,有时也需要调理。

徐丽所在公司在海外代孕业务中,扮演着中介的角色。“也有一些客户会DIY,但是DIY的结果,就是客户对那边的法律政策不了解,不知道怎么去选择医院、代孕机构。”徐丽说。美国代孕大约要花费120万元,徐丽所在公司要收取3万美元的服务费。

徐丽说,到美国去医院做试管(婴儿),要把所有的费用都交给医院。然后他们会帮助协调联系医院,到了代妈这一步也由他们联系代孕公司,然后代孕公司会开一个信托账户,将费用打到信托账户中。俄罗斯代孕价格较低,手续相对简单,根据不同的要求,费用50万~100万元不等。

徐丽还表示,美国完全需要个人去进行这样的行为,没有“包成功”一说,都是按流程走,因为美国代孕总价太高,如果要包成功,可能要进行二次三次的取卵,总价可能在200万元以上。

至于是否有弃养的情况,徐丽说她还没有遇到过这样的情况。“他们(郑爽、张恒)没想好,也不是生活了很久的夫妻,或者是什么不孕不育的问题,就可能比较儿戏一点,但是我们这边的客户没有不要的。”

不想受生育之苦的夫妇,也大约占了徐丽客户的30%。徐丽还有部分客户会去泰国,但2015年泰国立法禁止外国人在泰寻找商业代孕,她表示,泰国大部分客户就是去选孩子性别。

海外代孕处于敏感的灰色地带,“公开的宣传本身就是灰色的”。在国内,代孕机构对外宣传做生殖辅助技术或生殖咨询,他们还会投放一些相对隐蔽的广告,或者会买一些搜索的关键词。记者在百度输入“代孕服务”,即可搜索到一些相关机构。

受新冠肺炎疫情的影响,代孕公司的生意并不好做,徐丽的老板为了拓展业务,甚至决定在线上进行推广,此前都是通过熟人口碑相传或者医生推荐。徐丽说,有一些机构是跟别人合作的,然后用别人的实验室,实验室接了很多中介机构,他们的风险会更大。

徐丽最后也承认,其公司在国内也可以做代孕。代孕公司为保护医生,也不会告诉具体的医生信息。

数万机构十几万人从业?

需求催生出了大量代孕机构。

2019年,上海静安法院审判了一桩代孕母亲争夺抚养权的案件,王先生因未能找到理想的伴侣,在35岁那年和一位代孕妈妈谈妥了条件,支付对方老家一套小户房子的钱。而美国某辅助生殖诊所驻中国办事处负责人接受《新京报》记者采访时曾表示,赴海外选精生子的单身女性,大多集中在35~40岁,有海外留学、工作的经历,性格独立、经济条件良好。

“国内代孕的需求是庞大的。”一位行业内人士说,中国出现了大规模的地下代孕供应者,显然有大量的需求,那些想要二胎的,第一胎有问题的,想挑选性别的父母,没有公开的供应,那剩下的就是地下的。

天眼查显示,国内的代孕相关机构以“辅助生殖”“生物科技”“健康管理咨询”“医疗管理”等名义登记注册。

有同时承接国内外辅助生殖业务的机构,表面上只做试管婴儿,实则也可以做代孕。某机构的客服人员向记者介绍,国内做代孕是不合法的,所以做得很隐蔽,在武汉的医院,只是医院不能公开透明,而由于疫情,出国很麻烦,因此客户现在都在国内做。

2004年,吕进峰便创建了AA69代孕网站,他宣称,截至2020年11月,从自家“18年老店”诞生的新生命已经超过2万个。

“在一个没有法律约束的灰色行业里更要讲诚信。”吕进峰告诉记者,全国代孕行业的从业人员有十几万人,大大小小的代孕机构至少有一两万家,但良莠不齐。“全国这么多机构,差异在于愿不愿意去承担责任和风险,因此国内绝大部分的代孕公司,生存的周期仅为3年左右。”

AA69一位客户经理告诉记者,他们对代孕妈妈的筛选有严格的条件限制,年龄要在35岁以下,需通过各项健康检查,且有一次以上妊娠的经历。据介绍,AA69代孕套餐的起步价在70万元。

客户来自于口口相传。吕进峰表示,AA69大约有一半左右的客户都是通过老客户介绍而来,如客户的朋友、亲戚、患者,还有一部分是自己从网上找来的。“中高端最多也就10%左右。”另外,还有医生介绍:“很多患者只会相信医生推荐的机构,而这一部分客户可能都不知道我的存在。”

吕进峰承认,公司经营范围没有一条允许做代孕。“所以我们只是以个人名义跟客户签合同,即代孕协议书,这个合同属于民事合同,我也咨询过律师,有法律有效性。”而一旦遇到纠纷,吕进峰表示:“我们肯定不会去打官司,不会和客户扯皮,有时也认倒霉,该赔的赔,我们都是受害者,还要维护自己的品牌形象。”

吕进峰还表示,这是一个高风险行业,钱赚得不容易。“比如做试管,有成功率,没成功就有重新启动的成本,如果说找的是第三方供卵,还要重新再找一个捐卵的,代妈也有流产的风险、早产的风险,产检过程也可能胎儿有异常,也有打胎的风险,各种各样的风险,所有成本综合算在里面,总体来讲我们的毛利润真的就是10%左右,不是说每一单生意的利润。”

吕进峰说,在70万元套餐里,不加保姆、租房、伙食等费用,单纯给到代孕妈妈的报酬差不多在25万元左右。他向记者保证,AA69给代孕妈妈的保障,即使中途流产,也会支付全部金额,对于生产过程中遇到的任何突发情况,也会负责到底。“我做了十几年嘛,肯定有特别严重的,记得好多年前有一个子宫切除的,我们给她补偿了30万元。”

“那些女孩表情都好麻木。”

吕进峰告诉记者,AA69不直接招揽捐卵者,与第三方专门的供卵机构是合作关系。他提到,有的兼职大学生也会组织一些捐卵者,“全国捐卵的机构少说也有几百家”。

捐卵者王慧(化名)决定把自己差点“上了贼船”的遭遇勇敢地讲出来。

2020年4月,21岁的山东女孩王慧只身前往北京试药。此前,中介把她拉进了一个微信群,每天都会发一些项目,基本上是在广州、天津等地的医院。“一开始看着还挺正经,只是试药。”王慧回忆,试药的种类有消炎药,治疗糖尿病、痛风的药等等。

然而,有一类项目只面向女性,15天可以挣到8000元,在疫情期间极度缺钱的情况下,王慧动心了。“试药”机构位于北京,启程前,对接人告诉她,药是促进排卵的,如果上市的话,可以帮助很多有不孕症的女孩,但试药的要求是,需要在月经期间注射。

抵达北京后,她按照对接人的指引,来到朝阳区一栋居民楼的12层,机构名称未知。王慧说,那是一个约200平方米的空间,有登记室、B超室和关着门的手术室。

随后,她被告知试药的人已经满了。“你年龄太小了做代孕也不合适。你要不捐个卵?你们现在女孩年轻再生能力强,捐个卵有8000块钱。”面试官告诉她。

在登记信息时,王慧已经感到害怕,她写了假的姓名和身份证号。在B超室等待做检查的10分钟里,她看到那里的设备很不卫生,直接捅进女孩子的体内,而到医院做妇科检查,一般都会在阴超探头上套一个避孕套做隔断或润滑。更令她难以忘却的场景是,一个处于月经期的女孩,做完阴超时机器上面都是血,“医生”非常冷漠地拿湿纸巾擦了一下,接着换下一个人。

“那些女孩表情都好麻木。”王慧不断重复着,女孩们年龄看起来在20~30岁之间,大多是来做代孕的。

“我当时看得特别难受,门都是开着的,可以随意进出,他们就特别放心,不会说担心你去举报什么的。”她越来越害怕,“万一有个人有艾滋,所有人都有艾滋了。”在被叫到她的假名时,她没有应答,找个机会溜了出去。

王慧告诉记者,如果她没有逃走,捐卵的流程是,先到该机构指定的宾馆注射7天促排卵的药,看卵泡数量和发育情况,符合条件后,取卵也是在那个机构做。

王慧向记者回忆,她还曾在对接人的朋友圈中看到一条给一个女孩13万元的转账记录。“当时我还在想,这个人成功了之后为什么拿这么多钱?”

法律与伦理风险

采访中,吕进峰对代孕机构里医生的来源和牌照问题避而不谈。

吕进峰认为,目前对禁止代孕,没有任何强制性的法律条文。“所以说从某种意义上来讲,它也算是合法的,卫生部门只是规定医生,也没有说民间从业者,中介行为有什么违法的,如果说有什么特殊的刑事犯罪的风险,那我也不可能做这个事情做了18年。”

AA69会与客户签订一份《协议书》,但其客户经理承认,这只是一份“君子协定”,不受法律保护。

由此也会引发一些纠纷,例如,有人通过代孕中介找到代母,胚胎移植手术刚做完后代母跑路,昂贵的花费也打了水漂。监护权也可能出现争议。代孕所生孩子的亲子关系,法律上的生母根据“分娩者为母”原则认定为代孕者。一旦代母拒绝将孩子交还,几乎无计可施。

而据媒体报道,一位当年43岁的代孕母亲因感染梅毒遭遇客户“退货”,她坚持把孩子生了下来,视作自己的孩子。而此后,由于生物学父母不配合,孩子无法落户。

2001年,原卫生部发布的《人类辅助生殖技术管理办法》(以下简称“《办法》”),其中明确规定:“人类辅助生殖技术的应用应当在医疗机构中进行,以医疗为目的,并符合国家计划生育政策、伦理原则和有关法律规定。禁止以任何形式买卖配子、合子、胚胎。医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕术。”

此外还规定:“批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构应当按照《医疗机构管理条例》的有关规定,持省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门或者卫生部的批准证书到核发其医疗机构执业许可证的卫生行政部门办理变更登记手续。”

2015年12月27日,全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国人口与计划生育法<修正案>》。与此前国务院提交审议的修正案草案相比,最大的不同是删去了“禁止代孕”的相关条款,即草案第五条“禁止买卖精子、卵子、受精卵和胚胎;禁止以任何形式实施代孕”。

京师律师事务所律师许浩对记者表示,参与代孕的医疗人员如果没有医生执业资格就不能从事诊疗活动,否则就违反《医疗机构管理条例》和《办法》等法律法规,构成了非法行医罪。如果代孕机构没有行医资格,可以构成非法行医罪,若是医生违背上述法规,也有可能构成非法行医罪。

北京协和医学院人文学院讲师张迪曾撰文指出,《办法》中对违反行为经济处罚低,比如第二十二条规定,开展人类辅助生殖技术的医疗机构违反《办法》,由省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门给予警告、处3万元以下罚款,并给予有关责任人行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。并且未在法律中明确将商业化代孕入刑,缺少刑法的威慑。“这或许也令一些代孕机构有恃无恐。”

张迪从伦理学的角度对代孕展开分析,以金钱报酬为首要目的的代孕很难确保代孕母亲的自愿决定,如果社会整体在教育、医疗、就业等领域分配更加公正,或许没人会选择“出租子宫”赚取报酬。此外,商业化代孕将女性和孩子视为商品,贬低了人的价值和尊严。利他主义的代孕不以获得金钱报酬为目的,能够得到伦理学的支持,但在法律法规完善、妇女儿童权益保障提升和教育、医疗、就业机会公正分配前,不宜将代孕合法化,否则无论对于个体还是社会整体,其弊都将大于利。

但吕进峰表示,很多国家都在逐步开放代孕合法化,从周边国家泰国、印度到美国、俄罗斯、乌克兰。“从我的角度肯定也希望国家能够出台法律,当然不能说完全禁止,因为这是客观的需求。”他说,应该有一个规范性的行业准则,规定谁有资质去开展,然后双方的权益能在法律上有一个保障。